Massimo Pastore è un autore da quel che so per lo più auto-prodotto, che ho ospitato sul blog due o tre volte nel corso del tempo (v. QUI). Si potrebbe definire un poeta essenzialmente lirico, a volergli male, ma sarebbe riduttivo se non si accompagnasse l’aggettivo con qualche altra qualifica. Che sia in fondo un romantico apparirà evidente fin dai primi versi, ma uno di quelli che conservano qualche conto aperto, che ci sono passati e che forse non sono tanto contenti di mettere la testa a posto, così che conservano nella scrittura un modo un po’ arrotato e fauve di vedere le cose, e che – rimbaudianamente – tendono a considerare le loro piccole o grandi saisons en enfer un bagaglio non sacrificabile in nessun caso; chiaro anche, io credo, che sia in fondo un narratore, che cerchi cioè quasi sempre di raccontare, più che di descrivere, un pezzetto di vita, un meccanismo emotivo, e in effetti in passato avevo scritto di lui come “poeta figurativo e cantastorie”. La sua è in effetti una poesia performativa, ‘da voce’, ed ha certo qualche affinità, come avevo già notato, con una qual linea ligure che però ha nella canzone i suoi esponenti più illustri. Una scrittura che sembra spiccia, a volte eccessiva, anzi esagerata, specie nella costruzione di similitudini e metafore molto “americane” di cui, indubbiamente, non ha paura (“il supermarket è una piantagione rettilinea”), ed è in questo “spontaneista” o lo fa credere bene, come il suo amato Bukowski. Ma (avevo scritto) “è questo filo diretto che la parola, senza troppi infingimenti o concettualità, mantiene con l’esistere ad essere la vera sostanza della poesia di Massimo, la sua ragione, e forse anche il suo potere salvifico” (e però, per non smentirsi, “il poeta stupra avidamente la poesia”). Naturalmente crescendo un po’ è cambiato (“5 anni fa ero un uomo folle e gentile”) e su questa salvezza, che – anch’io romantico – avevo tirato fuori, non so davvero se ci si possa fare affidamento, nel senso che il tempo aggiunge, non solo a Massimo, un quid di disillusione, un fiducioso appoggiarsi a certezze, a valori come l’amore che non hanno (più) bisogno di essere presi a morsi (e tuttavia “amore è una parola coi denti”, lui ci dice). O forse è tutto il contrario, vai a sapere, perché il tempo ha mescolato questo mucchietto di poesie che mi ha mandato (che, proprio come scrissi a suo tempo “sono molto buone, altre meno – ma solo perchè, mentre tutto fila liscio, ogni tanto d’improvviso ci infili qualcosa come per dispetto o per posa – , altre no”) ed è difficile capire cosa ha scritto prima o dopo o chissà quando. Ma nella scrittura il dolore, anche il dolore tossico, che aveva e che aveva visto rimane perché è anche memoria del corpo, non c’è niente da fare, e ogni tanto ha ancora bisogno di infilarsi le unghie nella coscia, per ricordarsi chi era, chi è. (g. cerrai) Continua a leggere

Massimo Pastore è un autore da quel che so per lo più auto-prodotto, che ho ospitato sul blog due o tre volte nel corso del tempo (v. QUI). Si potrebbe definire un poeta essenzialmente lirico, a volergli male, ma sarebbe riduttivo se non si accompagnasse l’aggettivo con qualche altra qualifica. Che sia in fondo un romantico apparirà evidente fin dai primi versi, ma uno di quelli che conservano qualche conto aperto, che ci sono passati e che forse non sono tanto contenti di mettere la testa a posto, così che conservano nella scrittura un modo un po’ arrotato e fauve di vedere le cose, e che – rimbaudianamente – tendono a considerare le loro piccole o grandi saisons en enfer un bagaglio non sacrificabile in nessun caso; chiaro anche, io credo, che sia in fondo un narratore, che cerchi cioè quasi sempre di raccontare, più che di descrivere, un pezzetto di vita, un meccanismo emotivo, e in effetti in passato avevo scritto di lui come “poeta figurativo e cantastorie”. La sua è in effetti una poesia performativa, ‘da voce’, ed ha certo qualche affinità, come avevo già notato, con una qual linea ligure che però ha nella canzone i suoi esponenti più illustri. Una scrittura che sembra spiccia, a volte eccessiva, anzi esagerata, specie nella costruzione di similitudini e metafore molto “americane” di cui, indubbiamente, non ha paura (“il supermarket è una piantagione rettilinea”), ed è in questo “spontaneista” o lo fa credere bene, come il suo amato Bukowski. Ma (avevo scritto) “è questo filo diretto che la parola, senza troppi infingimenti o concettualità, mantiene con l’esistere ad essere la vera sostanza della poesia di Massimo, la sua ragione, e forse anche il suo potere salvifico” (e però, per non smentirsi, “il poeta stupra avidamente la poesia”). Naturalmente crescendo un po’ è cambiato (“5 anni fa ero un uomo folle e gentile”) e su questa salvezza, che – anch’io romantico – avevo tirato fuori, non so davvero se ci si possa fare affidamento, nel senso che il tempo aggiunge, non solo a Massimo, un quid di disillusione, un fiducioso appoggiarsi a certezze, a valori come l’amore che non hanno (più) bisogno di essere presi a morsi (e tuttavia “amore è una parola coi denti”, lui ci dice). O forse è tutto il contrario, vai a sapere, perché il tempo ha mescolato questo mucchietto di poesie che mi ha mandato (che, proprio come scrissi a suo tempo “sono molto buone, altre meno – ma solo perchè, mentre tutto fila liscio, ogni tanto d’improvviso ci infili qualcosa come per dispetto o per posa – , altre no”) ed è difficile capire cosa ha scritto prima o dopo o chissà quando. Ma nella scrittura il dolore, anche il dolore tossico, che aveva e che aveva visto rimane perché è anche memoria del corpo, non c’è niente da fare, e ogni tanto ha ancora bisogno di infilarsi le unghie nella coscia, per ricordarsi chi era, chi è. (g. cerrai) Continua a leggere

Archivi categoria: inediti

Marina Pizzi – da La clessidra del carcere, inediti

Alcuni testi di Marina Pizzi, tratti dalla raccolta inedita La clessidra del carcere, 2023, una silloge di testi come di consuetudine numerati, in questo caso da 1 a 100. Di Marina mi sono occupato a più riprese nel corso del tempo (v. QUI, e QUI) in diversi scritti a cui rimando e a cui non mi sento di aggiungere niente, almeno in questa occasione, poiché mi pare che, a parte qualche raro accento più lirico, lei sia fondamentalmente fedele a sé stessa, nella materia, come sempre drammaticamente biografica, e nello stile, segnato da una continua lotta con la lingua, che è mimesi di quel costante male di vivere che non trova esito, una soluzione finale che però paradossalmente non può essere perseguita per via linguistica. E tuttavia dal gorgo delle parole, da questa collaudata “maniera” di Marina, emergono testi che, mi si passi l’ossimoro, sono lucidamente oscuri, sono capaci di retribuire l’attenzione che pretendono dal lettore, mostrando spesso una realtà quasi “aumentata”, soprattutto attraverso un notevole gioco di metonimie, accostamenti, similitudini talvolta sorprendenti. (g.c.)

Alcuni testi di Marina Pizzi, tratti dalla raccolta inedita La clessidra del carcere, 2023, una silloge di testi come di consuetudine numerati, in questo caso da 1 a 100. Di Marina mi sono occupato a più riprese nel corso del tempo (v. QUI, e QUI) in diversi scritti a cui rimando e a cui non mi sento di aggiungere niente, almeno in questa occasione, poiché mi pare che, a parte qualche raro accento più lirico, lei sia fondamentalmente fedele a sé stessa, nella materia, come sempre drammaticamente biografica, e nello stile, segnato da una continua lotta con la lingua, che è mimesi di quel costante male di vivere che non trova esito, una soluzione finale che però paradossalmente non può essere perseguita per via linguistica. E tuttavia dal gorgo delle parole, da questa collaudata “maniera” di Marina, emergono testi che, mi si passi l’ossimoro, sono lucidamente oscuri, sono capaci di retribuire l’attenzione che pretendono dal lettore, mostrando spesso una realtà quasi “aumentata”, soprattutto attraverso un notevole gioco di metonimie, accostamenti, similitudini talvolta sorprendenti. (g.c.)

7.

Spargi di me le ceneri al vento

dio non c’è in nulla e per nessuno

date le moltitudini del tragico.

Nessuna scuola mi rese mai lieta

lo scorpione mi punse alla nascita

la gemella morì senza di me.

Le borgate trascinano orti

per le spese povere e vere

oltre le scale di condominio.

Grazie al barocco delle bellezze

la morgue attende di vestire i morti

addirittura di cristallo le lacrime. Continua a leggere

Carlo Gregorio Bellivia – da “bacon, fast food”, inediti

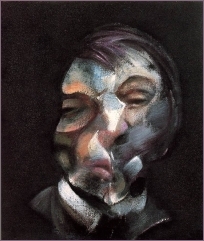

Cinque testi di Carlo Gregorio Bellinvia, tratti da un progetto dal titolo bacon, fast food, composto – almeno nella versione che ho avuto modo di leggere in anteprima – da 42 “stanze”. Diciamo subito che il bacon che nel titolo sembra presentarsi come probabile ingrediente di un Big Mac è in realtà Francis Bacon, uno dei più rappresentativi, discussi e geniali artisti del Novecento. È su di lui, sui suoi quadri, sulla sua potenza iconica che Bellinvia costruisce il suo libro. Anzi forse sarebbe meglio dire intorno a lui, o a partire dalle suggestioni che genera. D’altra parte, il “fast food” del secondo termine del titolo, non è ironico né vuole essere dissacrante, secondo me, nei confronti dell’artista. Mi pare di intravedere semmai una carica critica, qualcosa che, nel momento stesso che in qualche modo “consuma” l’oggetto artistico, denuncia la sua consunzione che avviene non appena si rinuncia (ma non certo l’autore) alla comprensione – dall’altra parte, nel quadro, sulla parete – del soggetto. Preciso che qui “comprensione” va inteso in senso certo etimologico, ma soprattutto dinamico, forgiativo, come assimilazione di elementi creativi che in varia misura Bellinvia sente corrispondere, anche linguisticamente, alla propria poetica. È questo lo sforzo che l’autore ritiene di dover compiere nel momento in cui entra nel quadro, non rinunciando tuttavia a tener presente quel che di carnale e feroce, di avido e disperato che sta tanto in quel “fast food” (cosa c’è di più feroce di un hamburger?) quanto nella pittura di Bacon.

Cinque testi di Carlo Gregorio Bellinvia, tratti da un progetto dal titolo bacon, fast food, composto – almeno nella versione che ho avuto modo di leggere in anteprima – da 42 “stanze”. Diciamo subito che il bacon che nel titolo sembra presentarsi come probabile ingrediente di un Big Mac è in realtà Francis Bacon, uno dei più rappresentativi, discussi e geniali artisti del Novecento. È su di lui, sui suoi quadri, sulla sua potenza iconica che Bellinvia costruisce il suo libro. Anzi forse sarebbe meglio dire intorno a lui, o a partire dalle suggestioni che genera. D’altra parte, il “fast food” del secondo termine del titolo, non è ironico né vuole essere dissacrante, secondo me, nei confronti dell’artista. Mi pare di intravedere semmai una carica critica, qualcosa che, nel momento stesso che in qualche modo “consuma” l’oggetto artistico, denuncia la sua consunzione che avviene non appena si rinuncia (ma non certo l’autore) alla comprensione – dall’altra parte, nel quadro, sulla parete – del soggetto. Preciso che qui “comprensione” va inteso in senso certo etimologico, ma soprattutto dinamico, forgiativo, come assimilazione di elementi creativi che in varia misura Bellinvia sente corrispondere, anche linguisticamente, alla propria poetica. È questo lo sforzo che l’autore ritiene di dover compiere nel momento in cui entra nel quadro, non rinunciando tuttavia a tener presente quel che di carnale e feroce, di avido e disperato che sta tanto in quel “fast food” (cosa c’è di più feroce di un hamburger?) quanto nella pittura di Bacon.

Ho parlato di linguaggio perché, mi pare, i caratteri qui accennati proprio in quel linguaggio si riversano, rimbombano. Le parole sono pesanti, la lingua ricercata in funzione della sua forza percussiva, non ellittica, non mimetica, non omissiva, la scelta dei termini nutre ed è nutrita, galvanizza ed è galvanizzata dal dialogo con l’opera pittorica, dal fascino sub-limen della metamorfosi dei materiali di cui Bacon era maestro.

Ecfrasi, potremmo supporre? Direi di no, o almeno non ridurrei il lavoro a questo, per quanto i precedenti siano illustri (v. ad esempio QUI): direi di no perché non descrive ma “rilegge”, interpreta, forse psicanalizza anche un po’; no perché non ci sono caratteri tipici ecfrastici, cioè descrittivi in primis, deittici o altro; no perché riscrive una “storia” (la raccolta segue una selezionata cronologia delle opere) e quindi riabilita una biografia, una sequenza temporale di eventi che Bacon aveva voluto congelare per sempre in quadri, elaborando anche un lutto; no perché non vi si riconosce un “atteggiamento” per così dire tecnico, parafrastico o semplicemente visivo/eidetico, quanto piuttosto la volontà di fare di Bacon (degli eventi che B. dipinge) una metafora poeticamente utile (e forse utilizzabile), un campione esemplare di artista tra ragione e pulsione, tra desiderio e morte, tra contemplazione del nulla e azione. Ma ne riparleremo alla sperabile uscita del libro. (g.c.)

Viola Amarelli – Inediti

Alcuni inediti di Viola Amarelli, tratti da una raccolta dal titolo provvisorio “Il suono e il muto” che ho avuto il piacere di leggere in anteprima ma su cui sta ancora lavorando. Conosco Viola da diversi anni, almeno dal 2008 se non prima, e ho avuto modo di scrivere qualche nota sulle sue poesie in più di una occasione (trovate qualcosa QUI), sottolineando sempre una costante ricerca su almeno due binari strettamente interconnessi, anzi che si andavano alimentando a vicenda, generando senso: sulla sua lingua poetica, rimodulata e essenzializzata come poche altre, dalle sue prime cose fino ad oggi (“pulendo all’ossoessenza / quello che resta, quel che m’interessa”, scrive ne Il cadavere felice) – lingua che mi pare essere, come scrissi e ne ho qualche conferma, “avvicinamento al silenzio come perfezione inattingibile, come forma d’arte suprema, o mistica”; e poi sulla realtà attuale, analizzata nelle sue crisi, nelle sue contraddizioni e nelle sue aporie, realtà che comprende anzi occulta, come scrive, “il niente, il nec entem dove poggiamo”, ma anche comprende non paradossalmente un intenso lavorio non tanto sull’io, poetico o meno, quanto sul sé persona e essere umano in viaggio, in accordo anche con le sue convinzioni filosofiche e spirituali. Buona lettura. (g.c.) Continua a leggere

Alcuni inediti di Viola Amarelli, tratti da una raccolta dal titolo provvisorio “Il suono e il muto” che ho avuto il piacere di leggere in anteprima ma su cui sta ancora lavorando. Conosco Viola da diversi anni, almeno dal 2008 se non prima, e ho avuto modo di scrivere qualche nota sulle sue poesie in più di una occasione (trovate qualcosa QUI), sottolineando sempre una costante ricerca su almeno due binari strettamente interconnessi, anzi che si andavano alimentando a vicenda, generando senso: sulla sua lingua poetica, rimodulata e essenzializzata come poche altre, dalle sue prime cose fino ad oggi (“pulendo all’ossoessenza / quello che resta, quel che m’interessa”, scrive ne Il cadavere felice) – lingua che mi pare essere, come scrissi e ne ho qualche conferma, “avvicinamento al silenzio come perfezione inattingibile, come forma d’arte suprema, o mistica”; e poi sulla realtà attuale, analizzata nelle sue crisi, nelle sue contraddizioni e nelle sue aporie, realtà che comprende anzi occulta, come scrive, “il niente, il nec entem dove poggiamo”, ma anche comprende non paradossalmente un intenso lavorio non tanto sull’io, poetico o meno, quanto sul sé persona e essere umano in viaggio, in accordo anche con le sue convinzioni filosofiche e spirituali. Buona lettura. (g.c.) Continua a leggere

Colpa della calura (forse)

Guido Turco – poesie inedite

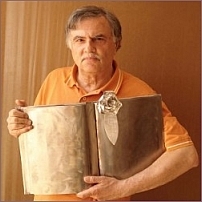

Di Guido Turco so poco, tranne che vive e lavora in Francia, a Bordeaux, da 15 anni. So poco nel senso di una consueta biobibliografia, a parte alcune sue poesie apparse in rete (ad. es. QUI), ma qualcosa ho capito da quello che mi ha scritto in alcuni messaggi privati che ci siamo scambiati. Mi dice, per esempio che “Io scrivo da sessant’anni, scrivo soprattutto poesie, ma anche molto altro, quasi tutto a misura breve, racconti e contes philosophiques soprattutto”. E ancora: “È andata così, ho passato quasi tutta la mia vita a scrivere, a voler scrivere, e tentare di fare qualcosa con la scrittura. È andata com’è andata, vale a dire che ho sortito quasi niente, una miseria. Insieme e, diciamo così, accanto, ho fatto anche altre cose, principalmente il corredo delle azioni che convenzionalmente s’impone ad un uomo adulto: lavorare, sposarsi, fare figli; e avere delle opinioni, spendere denaro, consumare merci utili e inutili. L’ho fatto perché si fa così, perché è così che si vive”. Mi pare una dichiarazione di poetica mica male, anzi una rivendicazione senza arroganza della natura per così dire “comune” del poeta e alla fine di ciò che è (può essere) poetico, senza maledettismi o posture che qualcuno talvolta ritiene di assumere. Perché è così, e basta.

Di Guido Turco so poco, tranne che vive e lavora in Francia, a Bordeaux, da 15 anni. So poco nel senso di una consueta biobibliografia, a parte alcune sue poesie apparse in rete (ad. es. QUI), ma qualcosa ho capito da quello che mi ha scritto in alcuni messaggi privati che ci siamo scambiati. Mi dice, per esempio che “Io scrivo da sessant’anni, scrivo soprattutto poesie, ma anche molto altro, quasi tutto a misura breve, racconti e contes philosophiques soprattutto”. E ancora: “È andata così, ho passato quasi tutta la mia vita a scrivere, a voler scrivere, e tentare di fare qualcosa con la scrittura. È andata com’è andata, vale a dire che ho sortito quasi niente, una miseria. Insieme e, diciamo così, accanto, ho fatto anche altre cose, principalmente il corredo delle azioni che convenzionalmente s’impone ad un uomo adulto: lavorare, sposarsi, fare figli; e avere delle opinioni, spendere denaro, consumare merci utili e inutili. L’ho fatto perché si fa così, perché è così che si vive”. Mi pare una dichiarazione di poetica mica male, anzi una rivendicazione senza arroganza della natura per così dire “comune” del poeta e alla fine di ciò che è (può essere) poetico, senza maledettismi o posture che qualcuno talvolta ritiene di assumere. Perché è così, e basta.

Per parte mia, se inizialmente avevo pensato di collocarlo in una qualche ansa della poesia di tipo narrativo, fino anzi a liquidarlo un po’ troppo affrettatamente come una forma di prosa in prosa particolarmente leggibile, mi pare di poter dire che, almeno riguardo ai nuovi testi qui sotto pubblicati, Turco è poeta capace di una quasi surreale visione della realtà, di molta ironia e di una raffinata scrittura (“contro l’estrema selezione linguistica e la sublimazione tematica”) attenta a cogliere luci e piccole/grandi verità nei meandri delle cose, senza particolari “rivelazioni” ma non dimenticando ogni tanto “la tendenza di fare le cose al contrario”. Dove c’è, son d’accordo con lui, “l’universale ridotto e ricondotto al particolare, alla denuncia del pericolo di un’assenza di futuro (Orazio: Pulvis et umbra sumus), sublimandosi (spero) nell’arguzia psicologica”. (g.c.) Continua a leggere

Paolo Cosci, intervista e inediti a cura di Francesca Marica

EPPURE LA BESTIA È RIFLESSIVA, L’ISTINTO NON C’ENTRA.

EPPURE LA BESTIA È RIFLESSIVA, L’ISTINTO NON C’ENTRA.

SORELLE STELLE e LA MODULAZIONE DELL’URLO. UN RAGIONARE PER FRAMMENTI.

INTERVISTA AL POETA PAOLO COSCI

A CURA DI FRANCESCA MARICA

1. Sorelle stelle uscito per Effigie nel 2019, rappresenta il tuo esordio poetico. Possiamo definirlo un esordio maturo e consapevole e forse, proprio in virtù di tale maturità e consapevolezza, il libro ha una matrice identitaria molto chiara e forte. Sin dalle prime pagine emerge nitidamente quella che il caro Francesco Brancati in postfazione definisce «una forte fiducia riposta nelle possibilità comunicative e etiche concesse alla parola». E, aggiungo io, concesse alla poesia, inevitabilmente. Iniziamo dunque con una domanda semplice: Che cos’è per te la poesia, Paolo? Cosa rappresenta? Il poeta assume per davvero su di sé il ruolo di manipolatore del fantasma, come sosteneva Adriano Spatola?

Sorelle stelle è un libro scritto nel corso di una decina d’anni, ho iniziato a scriverlo a 20 anni. È stato pubblicato che ne avevo 35. È quindi un libro stratificato: il grado di consapevolezza è andato via via maturando. Ho aspettato qualche anno prima di proporlo, rivedendolo compulsivamente per tre o quattro anni almeno, e solo dopo che mi era parso di avere chiaro cosa significasse per me scrivere poesia. Ho vissuto spesso uno strano senso di colpa, pubblicare l’ennesimo libro di poesia in mezzo a numerosissimi altri. Mi sono deciso soltanto quando mi è parso fosse (almeno per me) necessario. Credo che ogni libro importante nasca da una necessità che lo regoli, da un’urgenza della scrittura svincolata da qualunque teoresi dominante. Non è semplice scrivere nero su bianco cosa sia per me la poesia. In una lettera presente nel mio prossimo libro, La modulazione dell’urlo, scrivo che la poesia è contraddizione; credo sia una definizione accettabile perché assomma insieme molte definizioni parziali. È nella contraddizione che possiamo tentare di capire la complessità del mondo e dunque scriverne in poesia. Sono però consapevole di quale sia il ruolo oggi della poesia nella società, un ruolo quasi insignificante. Ciò non toglie che sia possibile influenzare il singolo, stordirlo con la parola poetica che è sempre una parola di verità quando è vera poesia. Non penso alla poesia come a una dimensione rivelatrice né credo possa ridursi a semplice testimonianza o ad una miscela psichedelica di linguaggio. Per me significa indagare a fondo le realtà del mondo e le potenzialità del linguaggio, significa sintetizzare queste due dimensioni: linguaggio e umanità, con tutto ciò che un simile connubio implica. Continua a leggere

After BIL 2021: Giacomo Vit

C’è chi vince e chi non vince, si sa. Ed è la democrazia dei premi letterari, la regola del Tvg / Ng = n: a me alcuni piacevano ad altri no, tutto qui. Ma immagino che questo sia successo ad ogni altro giurato, e ad onor del vero devo dire che i giudizi finali sono stati nel complesso equilibrati. C’è qualcuno che mi sarebbe piaciuto che avesse vinto, o che almeno si fosse qualificato meglio di quanto è avvenuto, tra i moltissimi che ho letto come membro di giuria anche quest’anno a Bologna in Lettere. Ma tant’è. Facciamo qualche esempio: #1, Giacomo Vit.

C’è chi vince e chi non vince, si sa. Ed è la democrazia dei premi letterari, la regola del Tvg / Ng = n: a me alcuni piacevano ad altri no, tutto qui. Ma immagino che questo sia successo ad ogni altro giurato, e ad onor del vero devo dire che i giudizi finali sono stati nel complesso equilibrati. C’è qualcuno che mi sarebbe piaciuto che avesse vinto, o che almeno si fosse qualificato meglio di quanto è avvenuto, tra i moltissimi che ho letto come membro di giuria anche quest’anno a Bologna in Lettere. Ma tant’è. Facciamo qualche esempio: #1, Giacomo Vit.

Diciamolo subito, chi manda poesie in dialetto a premi generalisti (che non siano cioè programmaticamente orientati, inutile fare nomi) parte svantaggiato. Per varie ragioni, alcune delle quali extraletterarie. C’è intanto una oggettiva difficoltà di lettura, se non siamo proprio di quella area linguistica, c’è la necessità cioè di recuperare un po’ di tempo (sempre tiranno) per scandagliare innanzitutto i suoni, per fare appello poi, se si hanno, alle proprie cognizioni glottologiche, per comparare la resa poetica, stilistica, estetica, metrica e significativa tra la versione originale e quella (sempre presente) in italiano (ma qui bisognerebbe aprire la questione, già sollevata da Pasolini, della traducibilità, letterale e musicale, del dialettale). E così via.

E poi di solito sono lirici, mai variamente sperimentali, inevitabilmente lineari, ma alla ricerca di una lingua non impoverita, quando quella comune è diventata frusta, o sembra esserlo in rapporto alla propria poetica, spesso radicata in un territorio quanto la lingua stessa, spesso (absit iniuria verbis) provinciale ma – secondo me – nel senso di così universale che potrebbe risiedere ovunque. Proprio perché i dialettali di oggi sono uomini moderni che usano mezzi antichi, gente cioè che investe una più moderna sensibilità sullo “strumento”, artigianale o tradizionale che sia. Mi pare che ci sia sempre qualcosa di “resistente” nella scelta del dialetto, non necessariamente la purezza e l’emotività di cui parlava Pasolini, e forse nemmeno un sentimento antiglobalista, ma forse – anche – la “rassicurazione” di essere di un luogo, certamente, di beneficiare in qualche modo del riflesso di un genius loci o di lari antichissimi che in quel linguaggio risiedono, e che certificano una certa “verità” del dettato, come aveva ipotizzato ancora Pasolini: ma non è detto che si tratti di una comfort zone, che cioè in quella nicchia rimuginino un modulo, una maniera facile, forse anche una certa “innocenza”, una fase pre culturale, meno sovrastrutturata diciamo così. Potremmo fare infinite ipotesi a cui solo gli autori interessati potrebbero dare una risposta consapevole. Continua a leggere

Giacomo Cerrai: inediti su La poesia e lo spirito

Oggi su “La poesia e lo spirito” l’amico Enrico DeLea ha c urato la pubblicazione di alcuni miei inediti. Lo ringrazio di cuore e ringrazio LPELS dell’ospitalità. Si tratta di testi che risalgono ad un periodo che va dal 2014/15 al 2019 e corrispondono a “sentimenti” di scrittura abbastanza diversi tra loro e anche rispetto a quanto già pubblicato. “Bootleg” è il riflesso di una incazzatura, anche politica. “Soggetto due” (esiste anche un “Soggetto uno”, ne trovate una versione QUI) riguarda il sociale e le relazioni interpersonali. Nel caso dei “dettagli” (titolo del tutto provvisorio) si tratta poi di un lavoro ancora in progress che non è ancora chiaro dove vada a parare, ma che in sostanza dovrebbe rispondere a due direttrici abbastanza definite: mentre l’ascolto di sé e della realtà va verso il profondo, il basso, l’oscuro la scrittura corrispondente tende a riempire d’aria certi spazi vuoti e in qualche modo sollevarsi, alla ricerca di altre correnti in quota. Se vi interessa potete leggere gli inediti su LPELS QUI. Altri inediti, in parte collegabili a questi, li trovate QUI.

urato la pubblicazione di alcuni miei inediti. Lo ringrazio di cuore e ringrazio LPELS dell’ospitalità. Si tratta di testi che risalgono ad un periodo che va dal 2014/15 al 2019 e corrispondono a “sentimenti” di scrittura abbastanza diversi tra loro e anche rispetto a quanto già pubblicato. “Bootleg” è il riflesso di una incazzatura, anche politica. “Soggetto due” (esiste anche un “Soggetto uno”, ne trovate una versione QUI) riguarda il sociale e le relazioni interpersonali. Nel caso dei “dettagli” (titolo del tutto provvisorio) si tratta poi di un lavoro ancora in progress che non è ancora chiaro dove vada a parare, ma che in sostanza dovrebbe rispondere a due direttrici abbastanza definite: mentre l’ascolto di sé e della realtà va verso il profondo, il basso, l’oscuro la scrittura corrispondente tende a riempire d’aria certi spazi vuoti e in qualche modo sollevarsi, alla ricerca di altre correnti in quota. Se vi interessa potete leggere gli inediti su LPELS QUI. Altri inediti, in parte collegabili a questi, li trovate QUI.

Giacomo Cerrai – Alcuni inediti su La dimora del tempo sospeso

Questa volta parlo di me, su questo blog. Lo faccio assai raramente, come sa chi mi segue, preferisco parlare di altri poeti, ospitarne altri. Invece l’occasione questa volta è che l’amico (amico davvero) Francesco Marotta ospita qualche mia poesia più o meno inedita sul suo sito, La dimora del tempo sospeso, blog storico e archivio imponente di poesia italiana e straniera. Se volete potete trovare i testi raccolti sotto questo titolo, Luoghi scarsamente popolati, che in realtà è da riferirsi ad una sezione precisa di un ipotetico futuro libro che forse, speriamo, si farà. Altre volte in passato ero stato ospitato da Francesco, cosa di cui gli sono davvero grato (ad es. v. QUI e anche QUI). Gli amici che vorranno farlo sono pregati di lasciare eventuali commenti lì. (g.c.)

Questa volta parlo di me, su questo blog. Lo faccio assai raramente, come sa chi mi segue, preferisco parlare di altri poeti, ospitarne altri. Invece l’occasione questa volta è che l’amico (amico davvero) Francesco Marotta ospita qualche mia poesia più o meno inedita sul suo sito, La dimora del tempo sospeso, blog storico e archivio imponente di poesia italiana e straniera. Se volete potete trovare i testi raccolti sotto questo titolo, Luoghi scarsamente popolati, che in realtà è da riferirsi ad una sezione precisa di un ipotetico futuro libro che forse, speriamo, si farà. Altre volte in passato ero stato ospitato da Francesco, cosa di cui gli sono davvero grato (ad es. v. QUI e anche QUI). Gli amici che vorranno farlo sono pregati di lasciare eventuali commenti lì. (g.c.)