Il paese invisibile e il passo per inventarlo di Roberto Marcòni: un percorso attraverso la paesologia dello spirito

Il paese invisibile e il passo per inventarlo di Roberto Marcòni: un percorso attraverso la paesologia dello spirito

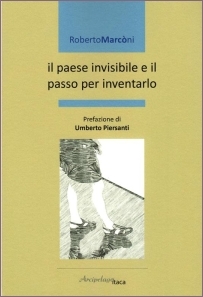

La presentazione che si è tenuta il 14 luglio 2023 presso la Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, all’interno della rassegna Libri in Piazza, del volume di Roberto Marcòni (Arcipelago Itaca Ed., 2023), che avevo già letto negli scorsi mesi, mi ha spinto a preparare questo breve lavoro d’analisi.

Il livello della raccolta è altissimo, merce rara nell’editoria d’oggi, a garanzia di ciò la prefazione del professore universitario e poeta di fama internazionale, Umberto Piersanti, che ho avuto il piacere di avere come insegnante nel suo ultimo anno di docenza urbinate e della quale produzione poetica mi sono nutrito in particolar modo in questi ultimi anni[1]. Il paese invisibile e il passo per inventarlo[2]è in prima battuta un inno patrio, con tale termine si intende però la propria terra, quella natia, la terra dei propri padri, che è narrata dal conto mitico che spesso si fa leggenda. La patria di Marcòni non è l’Italia, ma la realtà microcosmica di Potenza Picena, che nel luogo il proprio io rispecchia e viceversa. I luoghi fisici, in Marcòni, sono anche i luoghi dell’anima, dove ogni componimento corrisponde quasi a un girone dantesco, sì, proprio dantesco, poiché il poeta spesso narra i fatti con un occhio da antropologo, quasi sociologo, ripercorre la storia di Potenza Picena, ricostruendo la storia del proprio io, attraverso il potente mezzo del ricordo, ove molti ricordi sono legati a personaggi, spesso caratteristici, quasi margutteiani, che però il poeta non nomina mai, per rispetto o forse per paura, indicandoli solo con le iniziali. Continua a leggere

Rilke e la ricerca introspettiva dell’io: tra religione e scienza (nota di Riccardo Renzi)

Rilke e la ricerca introspettiva dell’io: tra religione e scienza (nota di Riccardo Renzi)

La costante cristiano-cattolica nella poesia di Mario Luzi

La costante cristiano-cattolica nella poesia di Mario Luzi

Ardengo Soffici: un’adesione incompleta

Ardengo Soffici: un’adesione incompleta Baudelaire e Les fleurs du mal: un legame inscindibile

Baudelaire e Les fleurs du mal: un legame inscindibile

Acruto Vitali fu uno dei maggiori interpreti di quella temperie culturale che tanto animò il territorio fermano

Acruto Vitali fu uno dei maggiori interpreti di quella temperie culturale che tanto animò il territorio fermano