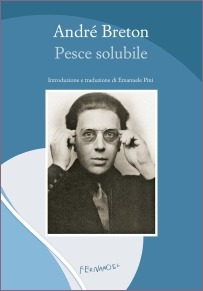

André Breton – Pesce solubile

André Breton – Pesce solubile

Emanuele Pini, già in qualche occasione collaboratore di questo sito, dopo esserci cimentato nella prima traduzione italiana de L’uomo approssimativo di Tristan Tzara (Massari Editore, 2019, v. QUI), cura e dà alle stampe un’altra prima traduzione, questa volta di Pesce solubile di André Breton (Fernandel editore, 2024), che raccoglie trentadue brevi prose scritte esattamente cento anni fa, nel 1924, lo stesso anno della pubblicazione del Manifesto del surrealismo, corredate da un cospicuo apparato di note.

È una buona notizia, perché il surrealismo, al di là del suo valore storico che non si finisce mai di sottolineare, resta una presenza ancora feconda nel panorama artistico europeo (“così come l’inconscio è esistito prima di Freud, l’attività surrealista non corre alcun rischio di aver termine”, Arturo Schwarz, citato dal curatore).

Ma cos’è il Pesce solubile? Come scrive Pini nella sua articolata introduzione è la prima espressione di uno degli strumenti che il surrealismo si inventò o rimise a nuovo, quello della scrittura automatica, uno dei primi, una creazione preceduta forse solo dai celebri Les champs magnétiques (1919), che Breton scrisse a quattro mani con Philippe Soupault (v. QUI). Ed è anche la metafora dell’uomo, artista o lettore che sia, che riesce a superare i suoi limiti, a “sciogliersi” nella fantasia, nel sogno, nell’immaginazione, a essere, dice Breton, “solubile nel suo pensiero”, riesce a scoprire “il funzionamento reale del pensiero”. È quindi, potremmo dire, l’atto dimostrativo di un’idea, di un progetto, di una rivoluzione, di cui il Manifesto del surrealismo, prima di crescere e vivere di vita propria, avrebbe dovuto essere la prefazione, cioè in qualche modo il presupposto e la giustificazione teorica. La scrittura automatica è un mezzo e un pre-testo, è o dovrebbe essere, come scrive Pini, “una scrittura rapida, impulsiva, avulsa dalla coscienza”, che tuttavia viene poi in varia misura esposta ad un lavoro di lima, per quanto non invasivo, come dimostrano le varianti riportate in nota dal curatore. E se essa porta con sé, nel tempo, accuse di illetterarietà o di illeggibilità o anche, come scrisse Ives Bonnefoy, di superficialità, esse vanno respinte perché in questi testi “per chi vuole vederli, ci sono fiori dappertutto”, dice Pini parafrasando Matisse. Ovvero in queste brevi prose “affiora da tante immagini e da tanti accostamenti originali una ricchezza lirica psichedelica devastante”, cosa che, davvero, a tratti mi ricorda il Burroughs del successivo Pasto nudo. Continua a leggere

Tristan Tzara – L’uomo approssimativo – a cura di Emanuele Pini, Massari Editore, 2019

Tristan Tzara – L’uomo approssimativo – a cura di Emanuele Pini, Massari Editore, 2019