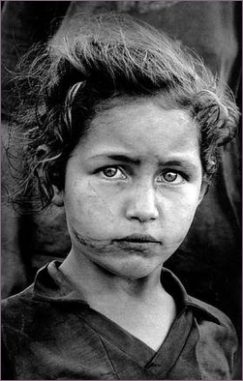

Exodus, Sebastiao Salgado (al MAR di Ravenna)

Exodus, Sebastiao Salgado (al MAR di Ravenna)

Sono storie di esodo, di migrazioni obbligate per milioni di persone che ogni anno, nel mondo decidono di lasciare la propria terra a causa di disastri naturali, per l’ingente povertà che spinge alla ricerca di prospettive migliori o destini differenti, oppure per la violenza di una guerra che mette in fuga interi gruppi di popolazioni; notizie che ogni giorno popolano le cronache del nostro occidente europeo. Tali storie, ugualmente documentate attraverso l’immagini fotografica dallo sguardo lucido e visionario di uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, Sebastiao Salgado, sono al centro di “Exodus: un’umanità in cammino” attualmente esposte al Mar di Ravenna fino al prossimo giugno. Nonostante sia passato più di un decennio da quando “Exodus” è stata esposta per la prima volta, il tema resta più che mai attuale perché nuove crisi periodicamente si ripresentano_ rispetto a quelle documentate dal fotoreporter negli anni ‘90_ma i migranti e i profughi di oggi vivono esattamente nello stesso baratro tra disperazione e speranza, gli stessi momenti tragici o eroici legati al destino di ciascun individuo o di interi gruppi di popolazione. Raccontano a distanza di trent’anni la storia del nostro tempo, gli sconvolgimenti globali che accadono nel mondo attuale spinti dal crescente divario tra monopoli di ricchezza e diffuse aree di indigenza e marginalità, la crescita demografica esponenziale, infine la crisi prodotta dall’emergenza climatica in atto. Continua a leggere

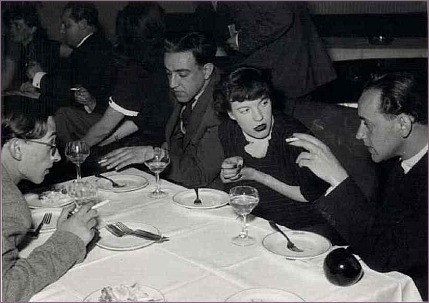

André Breton – Pesce solubile

André Breton – Pesce solubile Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman!

Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman! Vertigo, le mutazioni della società in videoarte (al Mast di Bologna)

Vertigo, le mutazioni della società in videoarte (al Mast di Bologna) Alessandro Assiri – Abitarmi stanca –

Alessandro Assiri – Abitarmi stanca –  In occasione dell’incontro di domani di “Poesia diffusa” (

In occasione dell’incontro di domani di “Poesia diffusa” (

In attesa di parlarne domani con lui (Pisa,

In attesa di parlarne domani con lui (Pisa,  Alfonso Guida – L’acqua al cervello è una foglia –

Alfonso Guida – L’acqua al cervello è una foglia –