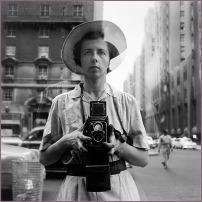

Eve Arnold, “Photography”

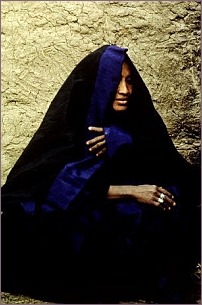

“Eve Arnold, l’opera, 1950-1980” recentemente presentato ai Musei San Domenico di Forlì restituisce un excursus, un’immersione a tutto tondo nel lavoro poliedrico e sfaccettato per quanto ancora poco conosciuto in Italia della fotografa americana Eve Arnold, prima donna a far parte della prestigiosa agenzia Magnum nel 1951, le cui immagini spaziano dal mondo dello spettacolo alla comunità di Harlem, dai temi sociali ai reportage in giro per il mondo, e ancora dal bianco e nero al colore in un vero e proprio viaggio attraverso la fotografia moderna. Al centro del suo lavoro come sottolinea la curatrice Monica Poggi: “c’è sempre l’essere umano, sia che i suoi soggetti siano celebrità acclamate in tutto il mondo o migranti vestiti di stracci, poco cambia”. E la fotografia permane prettamente per Arnold come un “atto dello sguardo”_ nei ritratti delle star svelate in modo intimo e umano ma anche nei reportage di forte impatto sociale che toccano temi come il razzismo, l’emancipazione femminile o l’integrazione tra bianchi e neri in America. In definitiva la macchina fotografica è per l’artista uno strumento di indagine, di esplorazione sottile, di osservazione critica e creativa della realtà a lei contemporanea in questo “imparare a guardare” attraverso la focalizzazione fotografica.

Mario Lunetta – L’allenamento è finito

Mario Lunetta – L’allenamento è finito

Poet’s cuisine – 01, Vittorio Sereni, La malattia dell’olmo

Poet’s cuisine – 01, Vittorio Sereni, La malattia dell’olmo Agustín García Calvo – Sonetti teologici – L’Arcolaio, 2019

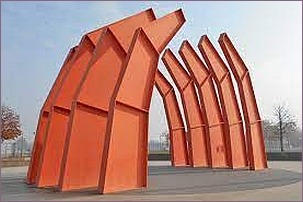

Agustín García Calvo – Sonetti teologici – L’Arcolaio, 2019 A proposito di “BurriRavennaOro”, al Mar di Ravenna

A proposito di “BurriRavennaOro”, al Mar di Ravenna Paolo Artale – Conversazioni in giardino – Contatti Edizioni, collana BLU 77, 2022

Paolo Artale – Conversazioni in giardino – Contatti Edizioni, collana BLU 77, 2022